推荐人:李怡萱

《置身事内:中国政府与经济发展》作者兰小欢是复旦大学经济学院教授,复旦大学中国经济研究中心研究员。这本书脱胎于作者在复旦大学和香港中文大学(深圳)的课程讲义,语言通俗易懂,内容紧贴实际。作者结合自己任职政府产业引导基金的一线调研经历和深厚的经济学素养,清晰阐述了政府的运作逻辑和政策背后的深层次原因,用丰富的数据、图表以及生动的财经故事把我们带入经济时局的当时当地,让我们置身事内看懂中国政府和中国经济,是一本很好读的经济学入门读物。

主要内容

本书通过生动的故事叙述,沿着分税制改革、土地财政这一主线条分缕析地对中国政府如何影响中国经济进行了深入解读。其语言通俗易懂,逻辑清晰明了,即使是经济学小白也很容易读进去。

党的十一届三中全会以后,“承包”成了热门词,农村搞土地承包,城市搞企业承包,政府搞财政承包。从1980年起,我国财政也从“统收统支”变为中央、地方“分灶吃饭”。财政承包制下,交完了中央的,剩下的就都是地方自己的。20世纪80年代中期以后,乡镇企业迅速发展,给地方政府创造了大量收入。随着地方越来越富,中央财政收入占全国总收入和全国GDP的比重越来越低,严重削弱了中央政府调控能力。国企改革后的安置、转移支付缩小地区间差异、救灾等缺少足够的中央财力作保障,就如毛主席所说的“手里没把米,叫鸡都不来”,这从政治上来说是不利的,此时,分税制改革应运而生。

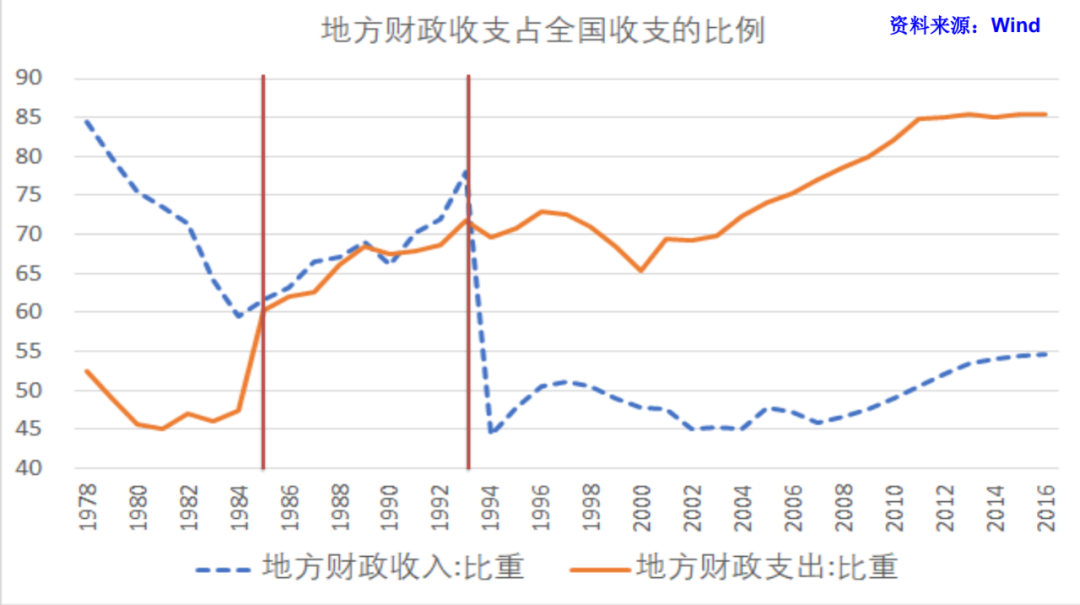

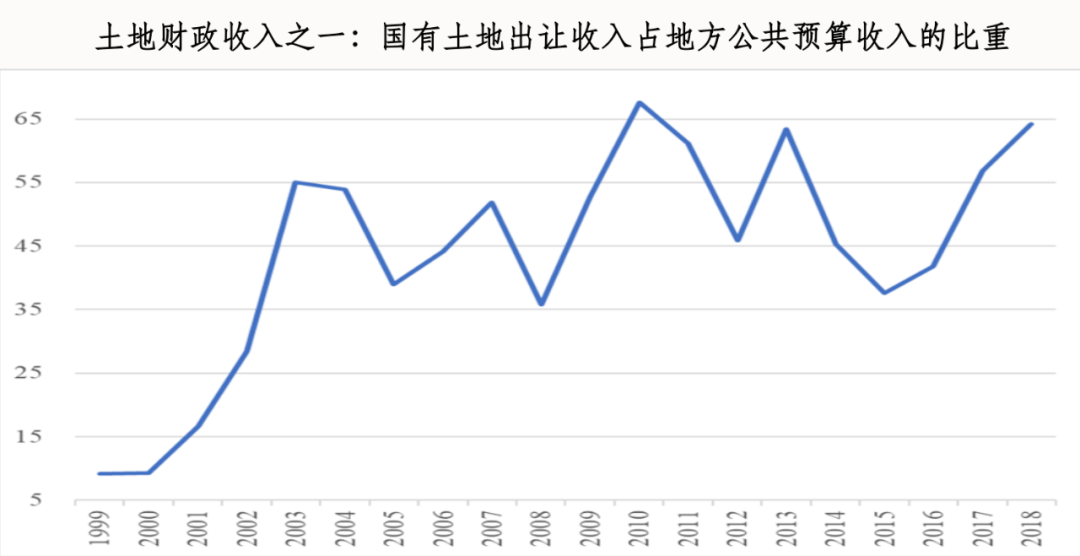

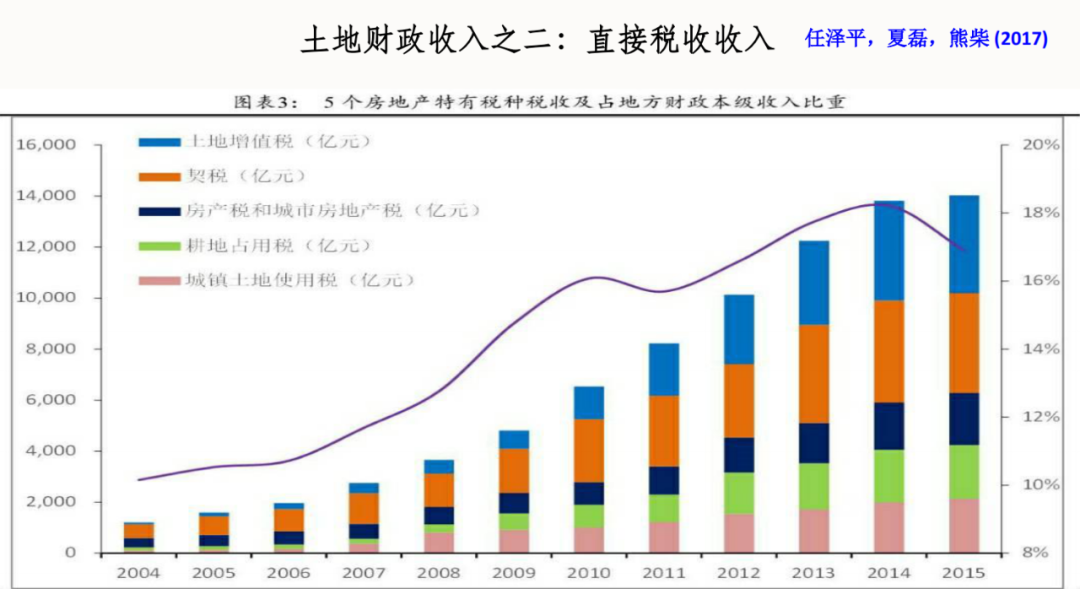

分税制改革把税收分为三种:中央税(如关税)、地方税(如营业税)、共享税(如增值税)。分税制改革使中央财政收入迅速增长,中央占全国预算收入的比重从改革前的22%一跃变为55%,而地方的这一比重则从78%降为了45%。地方财权变小了,但需要支出的项目却还是那么多,差出来的钱怎么办呢?就只能从“卖地”和“招商”两方面入手了。“卖地”的土地出让金与房地产活动相关的税费归地方所有,属地的企业缴纳的增值税和所得税部分归地方所有。2018年“土地财政”收入占到了地方公共预算收入的89%,成为了“第二财政”。

从1992年开始,以土地为重要资产的各级地方政府融资平台如城投公司等开始登上历史舞台,他们依靠土地使用权大量融资,开发工业园招商引资。土地金融推动了快速的工业化和城市化,给地方带来了税收,但同时也积累了大量债务。

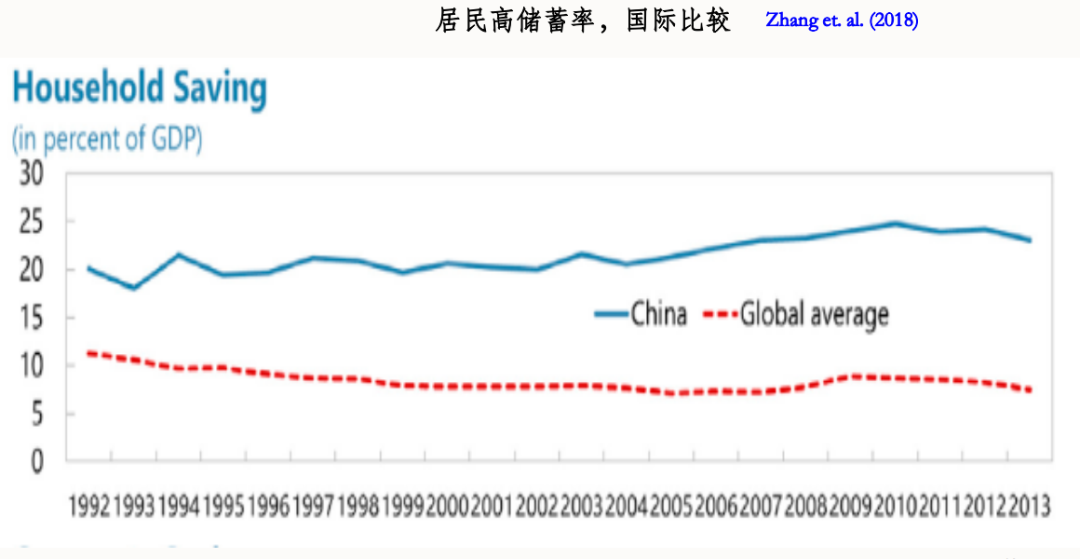

1998年,商品房改革的大幕拉开,土地“招拍挂”制度的实施和土地供需关系变化使得土地价格上涨,继而引起房价上涨,但最终为高房价买单的还是老百姓。面对巨大的买房压力,老百姓不敢消费,消费占GDP的比重远低于美国等发达国家,储蓄率高于世界平均水平。

“重生产、重投资”助推中国成为世界上最大的制造国,而“相对轻民生、轻消费”的政策导致产能过剩,过剩的产能只能向国外输出,最大的出口市场是美国这个世界上最大的消费国。因政治因素等,美国将本国制造业转移,产业工人失业矛头指向中国,引发了中美贸易战。在这样的大背景下,2020年中央提出“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。

以上便是本书的主要叙述逻辑,为了让读者更好地理解,作者将此书分为了上下两篇。上篇讲我国政府运作的微观机制,包括各级地方政府事权的划分原理、财税行为、政府投融资和债务、工业化的政府角色等。下篇阐述了由政府运作机制产生的宏观现象和政策建议,如分税制改革导致的土地财政如何影响了房价和城市化进程;政府的投融资可能带来的地方债务风险应如何化解;在经济国内国际失衡的情况下,如何转变政府职能,让政府更有为,市场更有效。

推荐理由

1.帮助我们理解身边的经济现象

本书是读懂中国经济的一把钥匙,是看懂身边经济现象的指示牌。中国政府与西方政府不同,他更多参与了经济活动,不但影响“蛋糕”的分配,也参与“蛋糕”的生产,所以我们不可能脱离政府谈经济。为什么乡镇企业在80年代异军突起,90年代后期却整体衰落?大尺寸高清液晶显示屏价格的大幅下降跟政府产业引导基金的成功运作有什么关系?“最牛风投政府”合肥市政府成功投资京东方从而实现产业升级的背后有着怎样不寻常的故事?成都“宽窄巷子”为什么能成为政府投资旅游业的成功典范?城市中的工业园区和开发区是怎样建立起来的,他们有哪些运作模式?这些问题我们都能从书中找到答案。同时,读后也能让我们轻松地掌握一些晦涩的经济学和管理学术语,比如“经济外部性”“激励相容”“影子银行”等。

2.帮助我们看懂政策制定的深层次逻辑

党的二十届三中全会提出“增加地方自主财力,拓展地方税源,适当扩大地方税收管理权限”“推进消费税征收环节后移并稳步下划地方”,联想到本书中的“土地财政”“地方债务”就不难理解了。近期中央经济工作会议把“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”作为2025年的首要重点任务,从本书中也能很容易找到答案。

3.帮助我们预测未来的经济发展方向

房价的走势如何?城乡将如何融合发展?中国能否抓住第四次科技革命的历史机遇,加快经济转型升级?阅读《置身事内:中国政府与经济发展》后,我们会形成自己的判断路径。作者在结束语中写道,“虽然见过的问题和麻烦可以再写几本书,但经历和见闻让我对中国悲观不起来。我可以用很多理论来分析和阐述这种乐观,但从根本上讲,我的乐观并不需要这些头头是道的逻辑支撑,它就是一种朴素的信念:相信中国会更好。这种信念不是源于学术训练,而是源于司马迁、杜甫、苏轼,源于‘一条大河波浪宽’,源于对中国人勤奋实干的钦佩”。读过本书,我们始终坚信未来中国会越来越好,每个人的生活都会越来越好。

关于改革的几点感悟

深化改革是中国经济实现快速发展的法宝,也是党和国家的工作重点。党的二十届三中全会吹响了进一步全面深化改革的号角,读完《置身事内:中国政府与经济发展》,能让我们对改革有新的感悟。

1.改革在不断解决问题中得以深化。改革就是一个产生问题-进行改革-解决问题-继续发展-产生新的问题-深化改革的过程。本书重点阐述的财政包干制改革到分税制改革、再到现在的消费税改革就充分说明了这个问题。改革从来不是一蹴而就的,改革永远在路上。

2.改革总会遇到阻力,坚持才会有胜利。书中提到,在分税制改革谈判中,朱镕基同志亲自带队一个省一个省地去谈,特别是在与财政包干制下过得很舒服的广东谈判时,遇到了一些阻力,最后广东服从大局,但提出了过渡条件。事非经过不知难,成如容易却艰辛。每一项改革背后都有困难和艰辛,但只要有利于社会发展和人民,就应该坚持。

3.不能以现在的眼光否定以前的改革。任何人的认知都不能超越他所处的时代和环境,政府也一样。我们不能因为现在房价高企,地方债台高筑就否定1994年的分税制改革。分税制改革是我国最成功的改革之一,有了中央雄厚的财力保障,我们才战胜了1997年亚洲金融危机、1998年特大洪灾,才有先进的交通网络体系。分税制改革助推的地方工业化发展使得我国成为世界上第一制造大国,为“重民生”的改革方向奠定了深厚的物质基础。我们不能对改革求全责备,要抓主要矛盾,这样政府才能放开手脚,敢想敢干。

本书能帮助我们理解身边的世界,从热闹的政经新闻中看出些门道,从乏味的政府文件中察觉出些机会,从中国文化中读出中国经济的光明前景,躬身入局看经济,胸怀大局谋发展,让我们读后获益良多。

(推荐人系郴州市住房公积金管理中心直属机关党委专职副书记、纪律检查委员会书记)

来源:苏仙岭下读好书

一审 | 谢莉娜

二审 | 陈莉

三审 | 黄华

编辑:谢莉娜新闻热线:0735-2892485 广告:2893888 E-mail:master@czxww.cn 传真:2295893 举报电话:2886133 2893039

郴州新闻网投稿QQ群:60874409 民情直通车联络QQ群:281367893

郴州日报社 主办 地址:郴州市苏仙区苏仙北路24号

湘ICP备43100302000113号