时政 > 正文

时政 > 正文

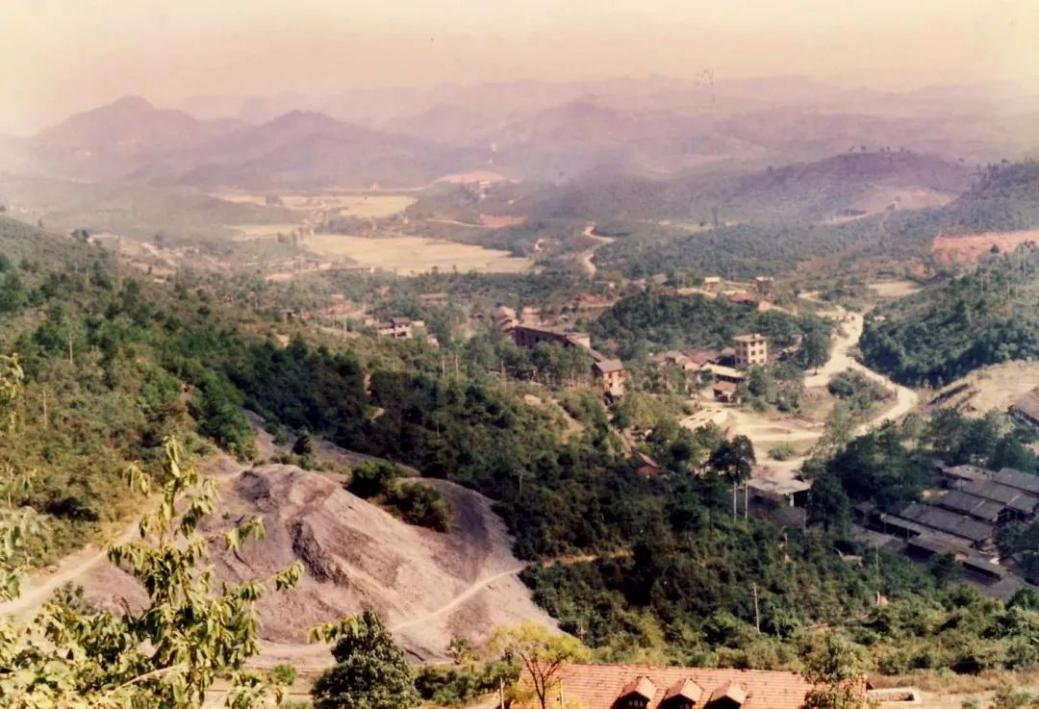

伫立在郴州层峦叠翠间,历史的回响似穿透时空而来。多年前骑行青海湖,路过金银滩时,高原朔风裹挟的凛冽坚韧,曾如刻刀般凿进灵魂。如今扎根生机盎然的郴州,金银寨的故事,在岁月沉淀中愈发清晰滚烫,串起两段跨越山海、同频共振的精神征途。

探源,在绝境凿开希望矿脉

1955年深冬,郴州金银寨的深山里,地质锤叩击岩壁的脆响,像一道惊雷劈开混沌——中国核工业第一功勋铀矿,在顽石中显形。彼时,苏联专家撤离的背影还未消散,技术空白如浓稠黑夜,中国人却要用血肉之躯,为核工业凿出“工业食粮”的源头。

勘探队员住进用麻竹编墙、树皮盖顶的工棚,蚊虫在密林中织成“网”,他们却笑着说“这是天然蚊帐”。拉犁修路时,泥浆裹满裤脚,他们哼着山歌,把每一步踩成向绝境宣战的鼓点。面对百姓好奇的追问,一句“寻金银矿”,让“金银寨”成了国家机密的谜面,而谜底,是一群人甘愿隐姓埋名、向死而生的滚烫信念。这一块块带着体温的铀矿石,是民族挺直脊梁的第一块基石,叩响了核工业的希望之门。

淬炼,用苦难锻打精神铀芯

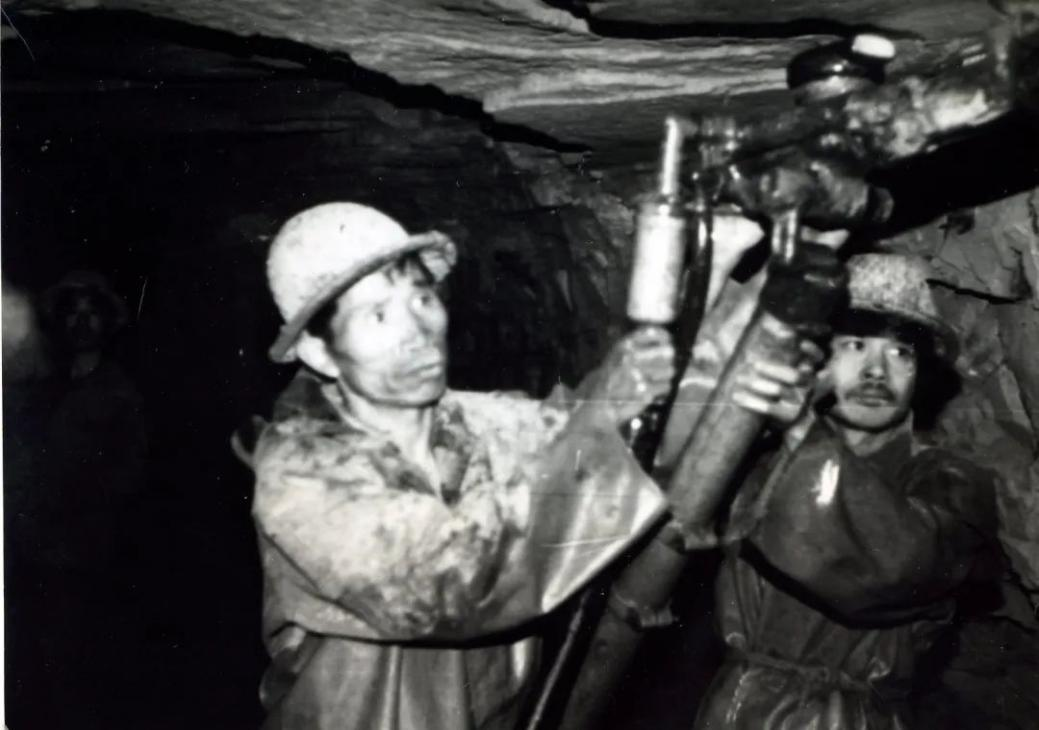

千米丰碑是血肉铸的“生死状”。1958年的“千米大会战”,是一场拿命换时间的硬仗。苏联专家扔下“半年采500吨铀矿石”的硬指标,309队的汉子们,把坑道当成了生死擂台。50℃的高温里,岩石烫得能烙熟面饼,24岁的王友朋带着队员改用干钻,粉尘像黄雾漫进肺里,没人退缩;严春被五寸长钉扎穿脚掌,剪开鞋袜草草包扎,咬着牙继续掘进,血珠渗进岩层,成了最悲壮的“军功章”。一个月,1111米坑道,提前完成半年任务。可欢呼背后,是矽肺病的阴影在蔓延,是年轻生命在透支。正是这血肉堆砌的“千米丰碑”,托住了中国核工业摇摇欲坠的开局。

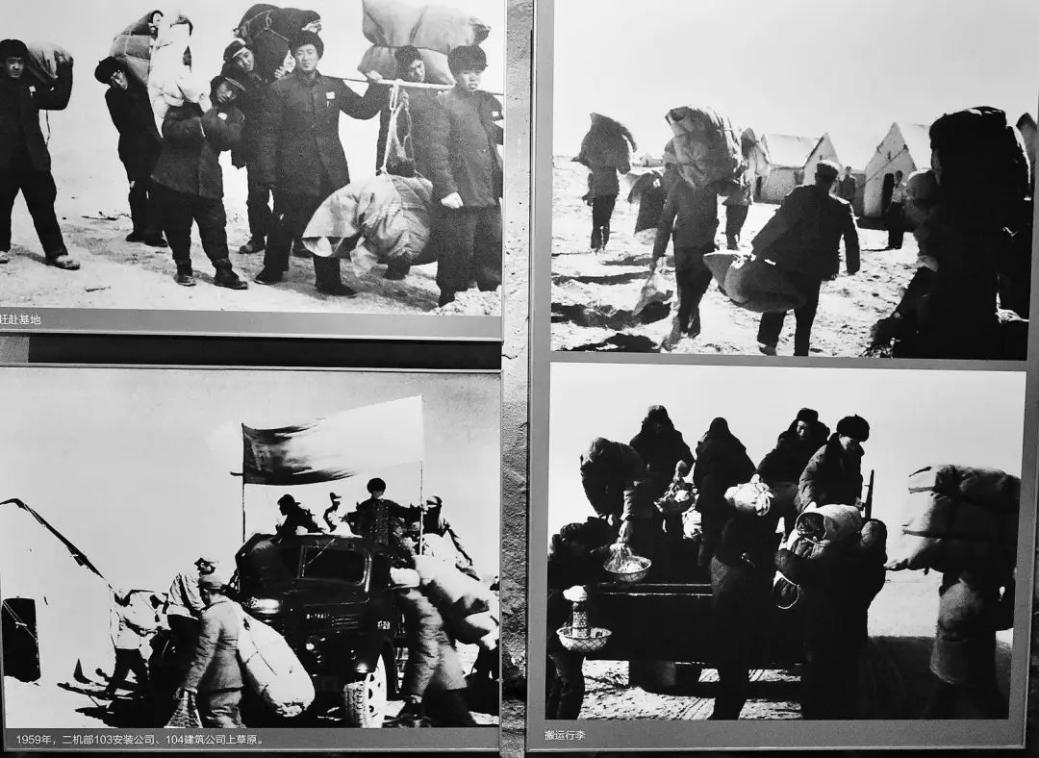

无声守望的是算盘敲出的“争气铀”。金银滩的寒夜里,王承书带领团队推导铀浓缩公式的灯光,像荒原里的星。1964年1月14日,第一批高浓铀合格的消息传来,压抑多年的欢呼炸响车间——这“争气铀”,是三年粮荒里工人“啃着低品粮,挖着高品矿”的苦熬,是科研者用算盘“噼啪”叩门、用手摇计算机“咯吱”破冰的孤勇。没有先进设备,他们把土办法用到极致;饿到头晕眼花,就嚼口咸菜接着算。他们放弃学术荣光隐姓埋名,裹着棉被在零下30℃的帐篷里验算,用体温焐热冰冷的数据。这场无声战役,没有硝烟,彻底击碎了“中国人搞不出核工业”的荒谬断言。

续航,让信念驱动时代裂变

两弹一星是用生命点燃的光。1964年10月16日,罗布泊的巨响,让世界为中国转身。郴州疗养院里,矽肺病人彭润生攥着氧气管痛哭,妻子吴春娥终于懂了,丈夫挖的不是“石头”,是民族挺直腰杆的底气。

下湄桥山坡上,74座墓碑无声地矗立着——27岁的周都礼、36岁的彭发朝……平均不足40岁的生命,把“葬我于战斗之地,守望中华崛起”的遗愿,种进了核工业的土壤。

病床上的陈长和,把党旗、国旗别在胸口,用最后一丝气力,把青春融进核裂变方程式。这一刻,“两弹一星”精神不再是抽象的符号,而是一个个鲜活生命,在绝境中迸发出的光与热,让信心像寒冬草籽,在荒芜里硬生生长出希望。

传承让精神长成时代筋骨。从秦山核电并网的轰鸣,到“华龙一号”出海的浪涛;从“人造太阳”点亮聚变之光,到医用同位素暖了民生温度,核工业的每一步跨越,都踩着当年精神长征的鼓点。“华龙一号”总设计师邢继站在福清海岸,看晨光穿透云层,洒在反应堆上——716件国内专利、65件国际专利,织成自主产权的网,网住的不只是技术,更是“核心技术必须攥在自己手里”的初心。金银寨遗址的青藤里,“湘核先驱纪念碑”静静伫立,学生们诵读誓言的声音,和秦山核电站“零碳未来城”的蓝图共振;“三光荣”精神(以献身地质为荣、以艰苦奋斗为荣、以找矿立功为荣),早已不是口号,而是融进血脉的文化基因,驱动新质生产力,在时代浪潮里破浪前行。

“比铀矿沉的是信心,比核弹烫的是传承。”从金银寨的锤声,到金银滩的灯火;从罗布泊的惊雷,到“华龙”出海的帆影,信心始终是中华民族的“精神铀矿”。它扎根五千年文明厚土,在党史的淬火里变硬,在国史的摔打中成型,长成了民族不屈的脊梁。这信心告诉我们:只要以信念为炬,就算前路是长夜,也能照出复兴的方向;只要把信心当锚,哪怕时代是巨浪,也能稳住向前的航向。而这,正是郴州金银寨与青海金银滩,共同写就的、跨越山海的精神答案。

作者单位:郴州市林邑中学

一审 | 谢莉娜

二审 | 周慧

三审 | 黄华

新闻热线:0735-2892485 广告:2893888 E-mail:master@czxww.cn 传真:2295893 举报电话:2886133 2893039

郴州新闻网投稿QQ群:60874409 民情直通车联络QQ群:281367893

郴州日报社 主办 地址:郴州市苏仙区苏仙北路24号

湘ICP备43100302000113号