初见朱爽生,记者便为他朴实憨厚又认真执着的模样留下深刻印象。他话语不多,句句如泥土般质朴,自嘲“爱文学胜过爱妻儿,胜过爱自己”,眼底难掩对文字沃土的痴迷。他坦言,从没为妻儿花过什么“大钱”,自己的吃穿用度更是简单到极致,可对文学却甘愿“倾其所有”——几十年来,时间、精力,以及口袋里的钱,绝大部分投向了这片精神园地。终于,他用半生心血,在纸页间“种”出了一片繁茂的文学庄稼。

1966年,朱爽生出生在汝城县附城乡磨刀村。1984年高中毕业时,家境贫寒、父母年迈的现实,让他早早扛起了锄头。田垄间挥汗的日子里,文学成了他偷偷藏在心里的光。那时农村文化资源像冬日的绿意般稀缺,亲戚家的旧书报、废品站里的残页,都成了他的阅读对象;写作的纸也是捡来的——从旧书报里挑出空白页、旧稿纸,在上面一笔一画写下对生活的感知。

田野里的风、泥土里的墒情、作物拔节的声响,连同日子里的苦与甜,都成了他的灵感。有时在地里劳作,诗句突然从心头冒出来,他扔下手里的犁耙镰锄,坐在田埂边,把诗句写在手臂或大腿上,写在卷烟丝用的小纸片上,甚至写在衣服上。那些从泥土里“长”出来的文字,带着露水的潮气,带着泥土的芬芳,也带着生命的韧劲。

理想终在笔尖萌芽,收获的喜悦悄然降临。1986年,他开始陆续在地方报纸和文学刊物上发表作品。

此后,他的作品在《金色年华》《阳关》等刊物陆续发表,诗作《在冬天的风里》在大赛中获奖,他开始在文坛小有名气。1988年秋天,朱爽生收到了鲁迅文学院的入学通知书。面对这从天而降的惊喜,他一时有些恍惚——那可是多少人梦寐以求的文学殿堂啊!可激动过后,现实还是沉甸甸地压在心头:他根本拿不出去北京的路费。最终,他只能忍痛将通知书收进抽屉,亲手掐灭了深造的希望。

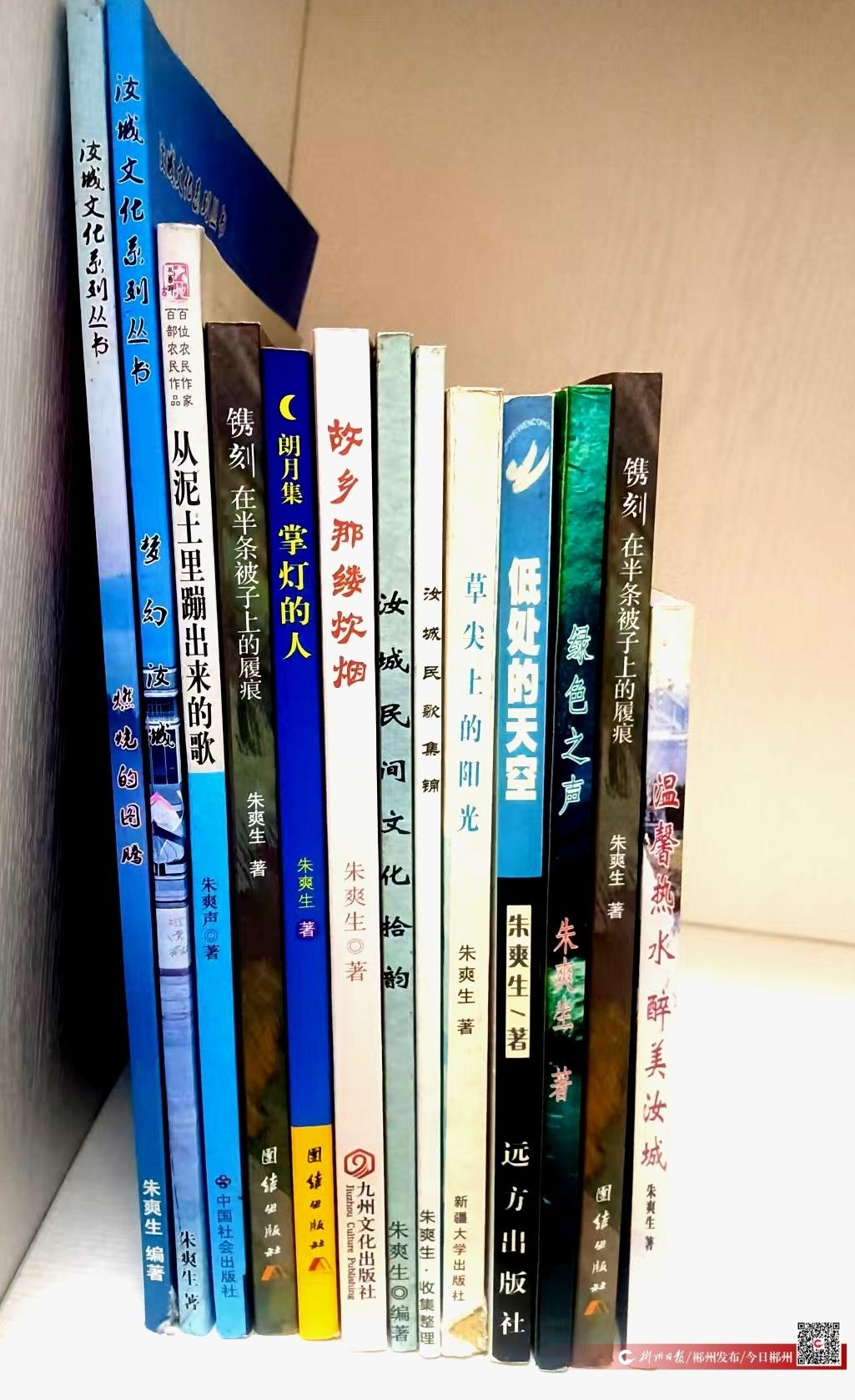

这份遗憾没能浇灭他对文学的执着,他写下的书稿渐渐堆得齐人高。2005年,朱爽生拿出多年攒下的血汗钱,又卖掉粮仓里的全部粮食,终于让第一部乡土诗集《低处的天空》从手稿变成了铅字。从此他一发不可收:用尽所有家当,向亲朋好友借款,甚至向银行贷款,只为让文字被更多人看见。《草尖上的阳光》《绿色之声》《镌刻在半条被子上的履痕》等12部文学作品集相继面世。更令他骄傲的是,诗集《从泥土里蹦出来的歌》入选国家级“双百农民作家工程”,由中国社会出版社公费出版。

如今他案头还摞着几部待出版的手稿:乡土散文集《暖风不及汝醉人》、乡村振兴题材散文集《日久他乡是故乡》、短篇小说集《故园旧事》、诗集《蚂蚁和车辙》……每一部都浸透着浓浓的乡土气息。

作为农民作家,朱爽生的文字始终与乡土的生存困境紧密缠绕。那些从泥土里“长”出来的字句,以稻穗、泥土、老井等乡村意象为底色,让自然风物的本真与人性的温度在此交融。亲手耕耘过土地的他,最懂脚下的泥土;这份刻在骨子里的熟稔,让他在城市化浪潮中始终保持着清醒的目标——以笔为犁,为正在变迁的乡土立传,也为平凡生命留下生动注脚。

(编辑:张倩佳 二审:张明 三审:黄华)

查看上一篇

查看上一篇 查看下一篇

查看下一篇