民生 > 正文

民生 > 正文

2025年10月20日下午,郴州日报社三楼走廊静得能听见自己的心跳。

同事们放轻脚步,目光不约而同地飘向那间熟悉的办公室——里边空无一人,只有桌上的《郴州日报》还摊开在头版,报角微微卷起,像是她刚放下时的模样。梳着羊毛卷短发、笑声能穿透走廊的“黄姐”,再也不会端着保温杯从里面走出来,笑着说“走,开采前会去”了。

黄华,这位在党报一线坚守了33年的新闻人,把“用心做报人”的誓言熬成了岁月里的星光,把生命最后的余温,永远留在了她深爱的字里行间。

初心滚烫:把报纸办进读者心里

1992年的秋天,刚从华中理工大学新闻系毕业的黄华,攥着烫金的毕业证走进郴州日报社。推开快速新闻部的门时,她眼里闪着光:“我想写出能改变点什么的报道。”

这束光,一照就是33年。

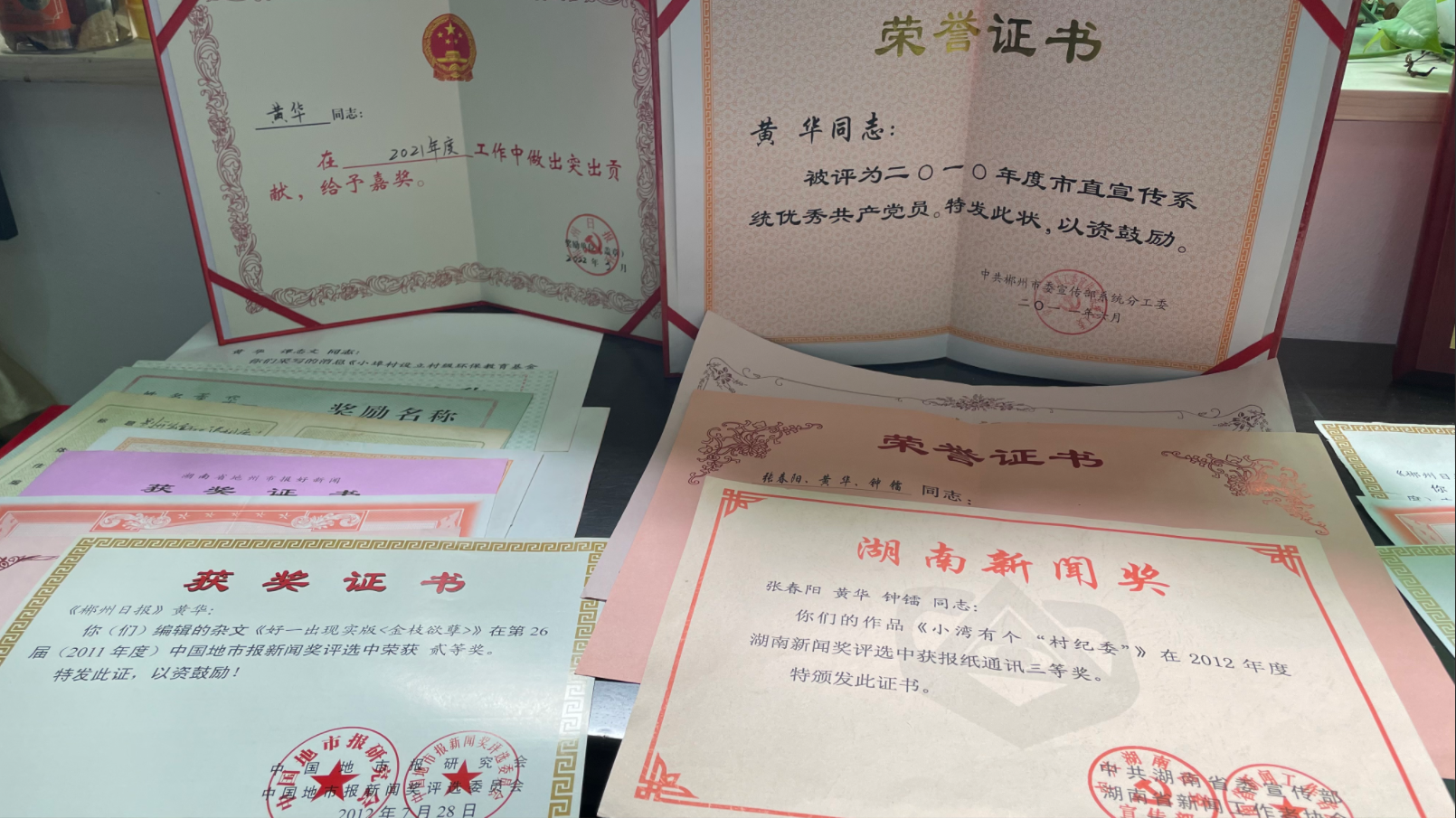

从总编室副主任到副刊部主任,从专刊部到县(市、区)新闻部,再到报社编委,她采写的消息、通讯、述评堆成了小山,值过的夜班表能铺满整个走廊——但她总说:“用力做,只能合格;用心做,才能优秀。”

20世纪90年代末,国企改革的浪潮拍打着郴州大地。车间里的机器声渐渐稀疏,下岗工人的眉头越皱越紧。“改革不能只看数字,得看见人的迷茫。”黄华在编辑部会议上拍了板,在她主持的《新观察》栏目推出系列述评,一篇篇稿子像手术刀,剖开改革的痛点,也挖出转型的希望。

读者来信:“看了《新观察》,我知道日子该往哪走了。”后来,这个栏目摘得湖南省地州市报好新闻一等奖。

“副刊不是‘边角料’,要让读者在这里找到共鸣。”调任副刊部主任那年,她指着报纸上的“理水说理”四个字说,“老百姓有困惑,我们就用家常话讲道理;心里有情绪,我们就用文字给个出口。”

《理水说理》成了郴州人茶余饭后的“精神减压阀”,农民写信来问“土地流转咋签合同”,工人打电话说“厂子改制咋维权”,黄华带着记者们一个个回复,总能说到人心坎里。后来,这个栏目拿下全国地市报好新闻一等奖。

文学版的《德哥随谈》更成了“王牌栏目”,版面文章中有市井烟火,有人生百味,黄华每期都逐字逐句改,连标点符号都要琢磨:“这篇写母亲纳鞋底的,‘针脚’要再密点,让读者能摸到那层母爱。”该栏目最终斩获湖南省好新闻一等奖。

与病痛赛跑:“新闻发生时,我必须在现场”

新闻记者的奔波,磨硬了黄华的骨头,也让她染上了一身毛病。可她总拍着胸脯说:“新闻发生时,我在现场,这是记者的豪气!”

2007年8月21日凌晨,暴雨瓢泼似的砸在郴州大地上,安仁县的洪水漫过了田埂。黄华接到电话时,抓起采访本就往外冲,“去安仁!”

车子在泥泞里颠簸,像惊涛骇浪中的一叶小舟。3个多小时后赶到安仁县城,采访对象却已上了水库。她抢过一套雨衣,踩着皮鞋就往水里蹚——雨水灌进鞋里,皮鞋沉得像灌了铅,每走一步都“咯吱”响,可她的脚步比谁都快。

采访完已是深夜,黄华回到住宿处,借着微弱的灯光写稿。通信断了,稿子发不出去,她拨通编辑的电话,一个字、一个字念,怕漏了一个细节;电话那头,编辑也记得分外仔细,怕错了一个标点。

这样的“拼命”,在她的职业生涯里是常态。可谁也不知道,早在2005年深冬,一张诊断书就压在了她的抽屉最底层——“系统性红斑狼疮”,预计生存期只有十多年。

那天,她一个人坐了很久,眼泪砸在诊断书,晕开一小片水渍。可上班后,她照样踩着高跟鞋走进报社,同事问起脸色为啥不好,她笑着摆手:“没事。”那瓶装着药的小瓶子,她从未让任何人看见。

2007年4月,她陪作家采风到临武县土地乡龙归坪村。席间有人随口说:“村里六个支书共事,从没红过脸。”“六个支书?怎么共事的?”黄华眼睛一亮,当即决定留下。

那两天两夜,她跟着老支书们走田埂、串农舍,听他们说“谁家孩子上学难,我们凑钱”“修水渠缺劳力,党员先上”。写到动情处,她的笔尖在稿纸上顿了顿,抬头问老支书:“你们图什么?”老人笑着说:“图村里富起来,图老百姓说共产党好。”

《六个支书一台戏》见报那天,编辑部的电话被打爆了。市领导也在报纸上作出批示,号召全市人民向他们学习。后来,这个故事一路传到北京,《求是》杂志、湖南电视台记者纷纷赶来,龙归坪村成了全国基层党建的典型。

2020年10月,“六位支书一台戏”专题展馆开馆,黄华作为特殊嘉宾为展馆揭牌。那天,她穿着大红色的毛衣,笑容灿烂。

她在业务自传中写下:“从我在郴州日报起步那一刻起,我就决定要为新闻事业奋斗终身,哪怕是在我的生命已经发出严重的安全警报的时候,我都没有放弃要成为最优秀编辑记者的梦想。”

最后一班岗:“夜班是辛苦,但更是责任”

夜班是没有硝烟的战场,报纸是需要坚守的阵地。

“晚上7点半,全媒体指挥中心平台的界面亮起,新华社专电、本市政务动态、采编系统的稿件像潮水般涌来。”编辑中心副主任张明至今记得夜班的“开场哨”——从这一刻起,直到凌晨报纸付印,编辑们的神经便如拉满的弓弦,容不得丝毫松懈。

一审、二审、三审,分流稿件、排版、组稿,小样、大样、定版、激光照排……十余个环节环环相扣,几个小时内必须消化完当天所有国内外要闻与本地鲜活故事,“眼花缭乱、目不暇接”是常态,“精神高度集中”是本能。

黄华便是这“战场”上的指挥官。同事们常说,“黄姐办公室的灯光,总是夜班最后熄灭的那一盏”。

她的桌上永远堆着厚厚的稿件,红笔在字里行间批注,目光扫过版面时,连一个标点的误差都不会放过。

2024年8月,资兴市抢险救灾进入关键期。连续6天,黄华带领夜班编辑“连轴转”:严格遵循宣传部署,逐字打磨灾情报道,优化送审流程,确保每一篇稿件都“准确、生动、有感染力”。

凌晨两三点下班成了常态,办公室的沙发成了临时的床。

2024年8月7日,巴黎奥运会女子举重49公斤级决赛打响,侯志慧为中国代表团夺得首金。为了让郴州读者第一时间看到家乡姑娘的荣耀,黄华带着编辑们等到赛事结果传来,反复核对信息、调整版面,直到第二天清晨5点报纸付印,天边已泛起微光。

2025年1月25日,临近春节,城市早已弥漫着年味,黄华却已连续值了7天晚班。因来稿情况不断变化,版面调整了一次又一次,直到26日凌晨1点50分,所有版面才最终定稿。

她揉着酸胀的眼睛,逐版核对标题、图片、文字,确认无误后才在签版单上写下名字,此时指针已指向凌晨2点。

“黄姐说,过年的报纸,要让读者看到‘家的味道’,一点都不能马虎。”编辑黄慧记得。

“她看见稿件脑子里就有版面了,但她偏不直接排版。”编辑陶子瑶至今感激黄华的“放手”。

作为三审,黄华从不以“权威”自居,总是让一审、二审编辑先排版,自己则在一旁观察,等年轻人拿出方案后,才用红笔轻轻圈出不合适的地方:“这里标题字号太大,会压过正文的重点”“这张图片的角度可以再调整,更能体现现场感”。

她从不直接否定,而是耐心讲解“为什么不合适”,让编辑们在“试错”中学会思考——“下次大家就会记住为什么要这样排版”。

她总说,“指不定年轻人也有新想法”。正是这份信任与鼓励,让团队里的年轻人敢创新、敢突破。如今,那些曾被黄华红笔批注过的版面草图,早已成了同事们心中的“教科书”——字里行间,都是她对职业的敬畏,对后辈的期许。

2025年10月19日23点17分,记者陈卫的手机突然震动。电话那头,黄华的声音带着熬夜后的沙哑,却依旧温和:“小陈,稿子写得怎么样了?别着急,我给你留了版面,不管多晚,我等你。”

陈卫鼻子一酸:“黄姐,您都忙一天了……”

黄华说:“夜班是辛苦,但更是责任。你在前方跑断腿,我在后方可不能让你白辛苦。”

谁也没想到,这句“夜班是责任”,成了她留给这个世界最后的工作留言。

2025年10月20日一早,她准时出现在采前会现场。大约11时,她突发疾病倒在办公室。54岁的她,以三审编辑的身份,完成了职业生涯最后一次把关。

“有一些早起的晨曦正在云的背后,使灰云有了一种透明的趣味,灰色的内部也仿佛早就织好了金橙色的衬里,好像一翻身就要金光万道了。”这句话是一位散文家说的,黄华写在了自己的业务自传里。

现在,她也化作了那道晨曦,照在每一个党报人的笔尖上,照在每一个等待新闻的清晨里。

她的严谨、她的温暖、她的担当,早已刻进《郴州日报》的血脉里,化作那句无声的誓言:用心做报人。

而我们,会带着她的梦想,继续往前走。

一审 | 邓金秋

二审 | 张明

三审 | 邓函夏

新闻热线:0735-2892485 广告:2893888 E-mail:master@czxww.cn 传真:2295893 举报电话:2886133 2893039

郴州新闻网投稿QQ群:60874409 民情直通车联络QQ群:281367893

郴州日报社 主办 地址:郴州市苏仙区苏仙北路24号

湘ICP备43100302000113号