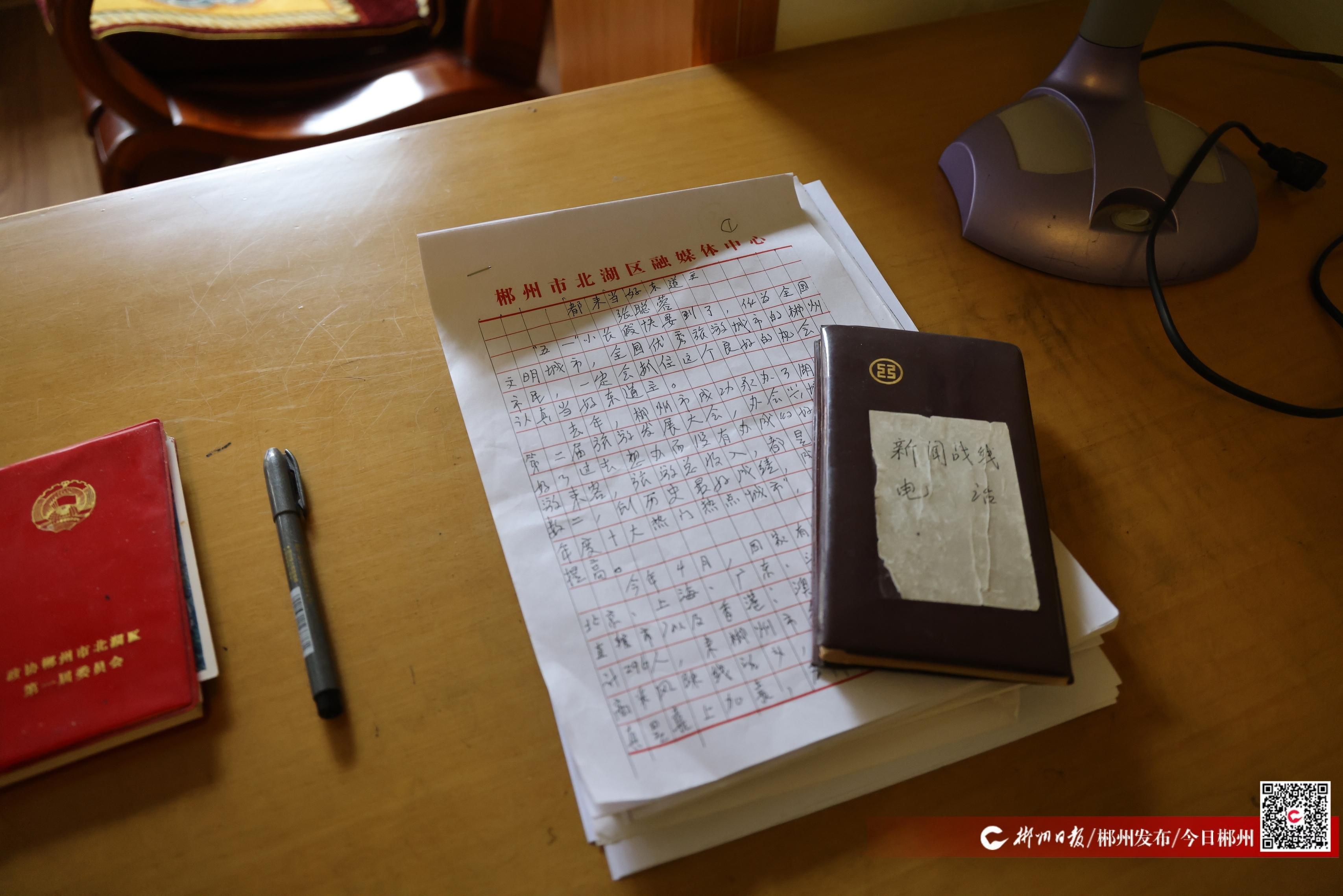

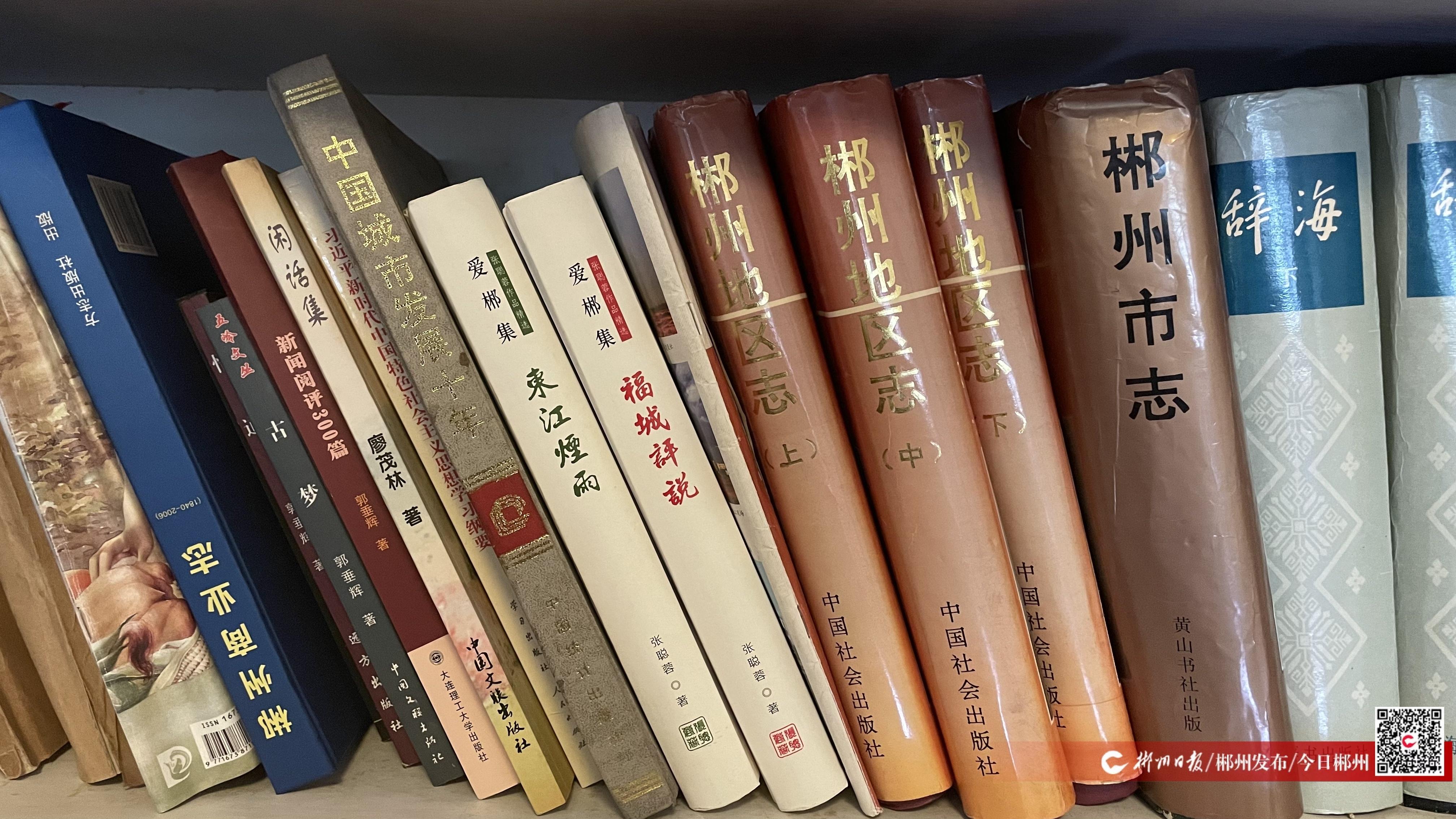

朝阳温柔地洒在一张略显陈旧的书桌上,那里静静地躺着一沓手稿、一个放大镜、一本泛黄的通讯录、一摞厚厚的集稿本,以及一套装帧精美的《爱郴集》。

这些物件,无声地诉说着它们的主人——张老卡的故事。

张老卡,一个因长相酷似古巴前总统卡斯特罗而被老友亲切称呼的名字,他的真实身份是张聪蓉,一位宣传战线的老兵,一位退休后仍心系郴州的忠实读者,一位耄耋之年仍笔耕不辍的通讯员。他用超过400万字的笔触,细腻地勾勒出郴州的变迁与发展,成为这座城市的忠实记录者。

2025年4月18日,这位以“爱我郴州”为信仰,用半个世纪的时光丈量郴州每一寸土地,以毕生笔墨浇灌乡情的“老卡”,永远地合上了他见证时代变迁的采访本,生命定格在了88岁的春天。

为何我们会如此怀念他?因为张老卡用他那平凡而又不凡的一生,向我们诠释了何为热爱,何为坚持。正如他在《爱郴州的人可爱》一文中所言:“同住一座城,共爱一个家,爱郴州的人最可爱。”

书桌前的信仰刻度

“如果认真学习的问题不解决,做合格党员,坚定理想信念就会成为一句空话。”张聪蓉在《学习才能做得好》文中这样说。

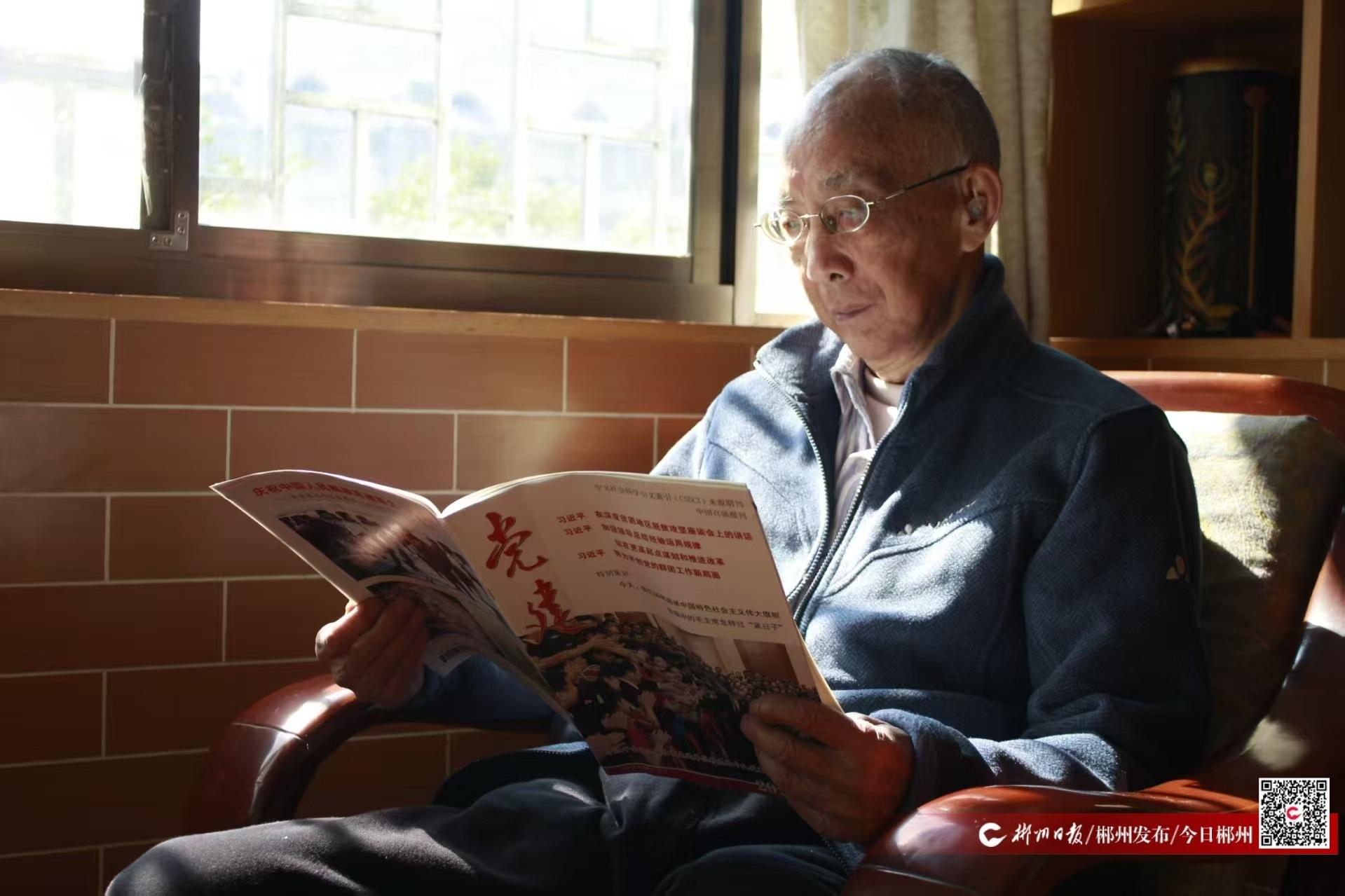

4月25日,送走父亲的女儿们来到北湖区机关报刊收发室,打开门边第一列从上往下数的第三个信箱,取出里面的《求是》杂志和最新的《郴州日报》《湖南日报》《人民日报》。

“读书看报,是我父亲每日不可或缺的习惯,而收好每一份报纸,则是我们对他这一爱好的尊重与延续。”张聪蓉的小女儿对父亲的习惯了如指掌。

而报刊收发室的小何也清楚张聪蓉的习惯。“张老呀,不仅自己出钱订《郴州日报》,20多年来还每天上午10时30分准时来收发室拿。”小何回忆。

退休后张聪蓉每年自费订阅多种报刊,每天都要看几个小时的报刊,从中了解中央及各级党委、政府的指示精神,学习别人的写作经验,使自己跟上时代发展的步伐。

“老年人要活到老,学到老,自费订阅一份《郴州日报》,坚持天天学习,大有收益。”张聪蓉曾这样说。

“理论上清醒,政治上才能坚定。”作为退休党员干部,张聪蓉始终对党和政府制定的路线、方针、政策很了解,在思想上能与党中央保持一致,写稿方向精准,能真正做到与时俱进。

他坚持每天上午读书看报,午休后则伏案写作,用文字记录生活的点滴与感悟。他的书桌上总是摆放着各种书籍和报纸,书房里弥漫着墨香。

张聪蓉曾风趣地对朋友说:“我每年花1000多元自费订阅报纸,与得到的稿费收支两抵还略有节余哩。”

家宴里的清风箴言

“让我们都做爱学习的榜样,我们将收获更多爱学习的孩子,培养出更多的有用之才。”张聪蓉在《给孩子做学习的榜样》一文中这样写道。

他用自己的行动践行着这一信念,形成了良好的家风。

他的3个女儿都顺利考入大学,而孙辈们也同样个个都是大学生。这背后,离不开张聪蓉对子女们严格而深沉的爱。

那一年,二女儿的孩子考上研究生,张聪蓉很是高兴。

“他一直说好!好!好!还要在家里表扬和奖励。”二女儿回忆。

在张聪蓉家,每周周末子女们都会回来吃饭。

厨房里,欢声笑语不断,人人参与,其乐融融。餐桌上,大家品尝着自己亲手制作的美味饺子,一边享受着家的温馨,一边畅谈着各自的工作和学习。

“尽管我们都已退休,但家庭聚会依然保持着严格的纪律,绝不容忍打麻将赌博等不良行为,也不允许外出打牌。若有人因故缺席,我父亲定会详细询问原因。”小女儿补充道。

严格自律,严格家教。

“父亲对我们3个要求非常严格,比如8点上班,他7点就会要求我们赶紧出发,不要迟到。”小女儿回忆起父亲的教诲,眼中满是怀念。

张聪蓉一生简朴,3个女儿无一人受他照顾进入党政机关工作,全靠自己。

“我所在的企业破产后,也没给父亲添麻烦要‘照顾’,让他安安心心做一个正直的人。”小女儿说。

张聪蓉退休后,女儿们为照顾年迈的双亲,特地聘请了保姆。然而,张聪蓉却严厉批评此举,毅然拒绝,女儿们无奈放弃。

后来,老两口因年迈腿脚不便,女儿们再次请来保姆照料。张聪蓉虽无法再拒绝,但仍坚持自理,尽量不增添保姆的负担。

“一家三代平平安安,快快乐乐,为祖国的改革开放和各项建设作出自己应有的贡献,真让我感到无比幸福,工作和写作时都无牵挂,精力集中,一年更比一年好。”张聪蓉在书中这样写道。

笔尖上的乡情长卷

“我写了300多万字,无论是表扬的还是批评的,都是为了一个目的,就是爱我郴州,希望郴州的改革开放一年比一年好,使郴州可爱,可爱,更可爱!”这是张聪蓉在2017年9月写下的一段话。

在张聪蓉的书柜里,《中国城市年鉴》格外醒目。这本书的故事,饱含拳拳之心。

1982年,中国社会科学院向县级郴州市市长发来参加中国城市研究会的邀请信。

中国城市发展研究会每年都会出版一本书,名字叫做《中国城市年鉴》。这本书把中国所有城市的情况都详细记录下来了,就像一个大百科全书一样。它不仅记录了城市的各种信息,还代表了我们国家的城市形象,所以它特别权威,特别有用。

每个城市都有机会选一个作家来写这本书,郴州市就选了张聪蓉来负责这个工作。张聪蓉觉得这本书特别重要,他说:“这本《中国城市年鉴》会发到国外去,或者送给一些外国的朋友。这样做对宣传我们郴州市特别有帮助。”看得出来,张聪蓉对这本书真的很看重。

书的编制工作颇有成效,在1992年研究会换届时,郴州市被选为常务理事单位。

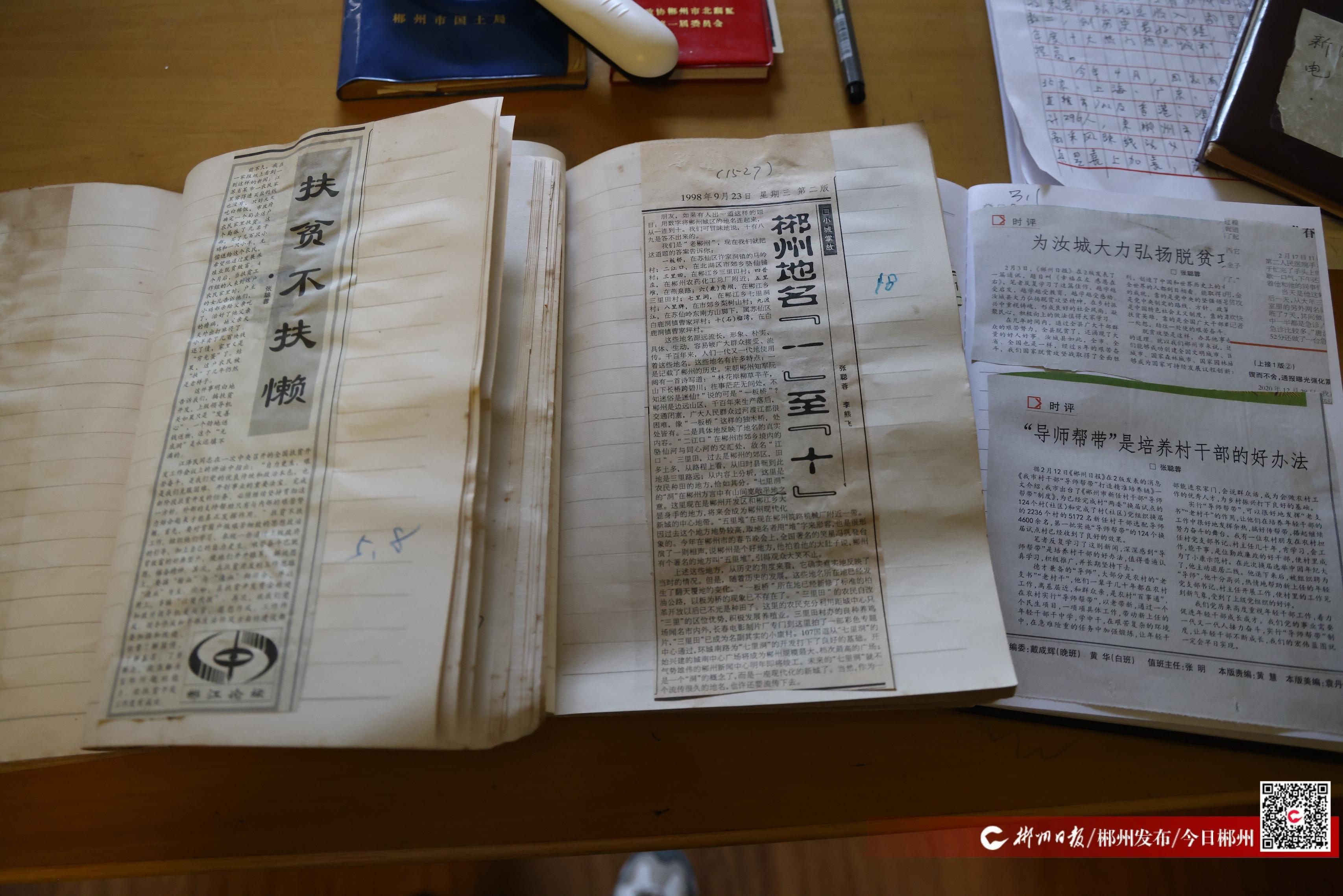

编写《中国城市年鉴》的故事固然动人,但张聪蓉在新闻写作上的坚持与奉献,则更加令人敬佩。

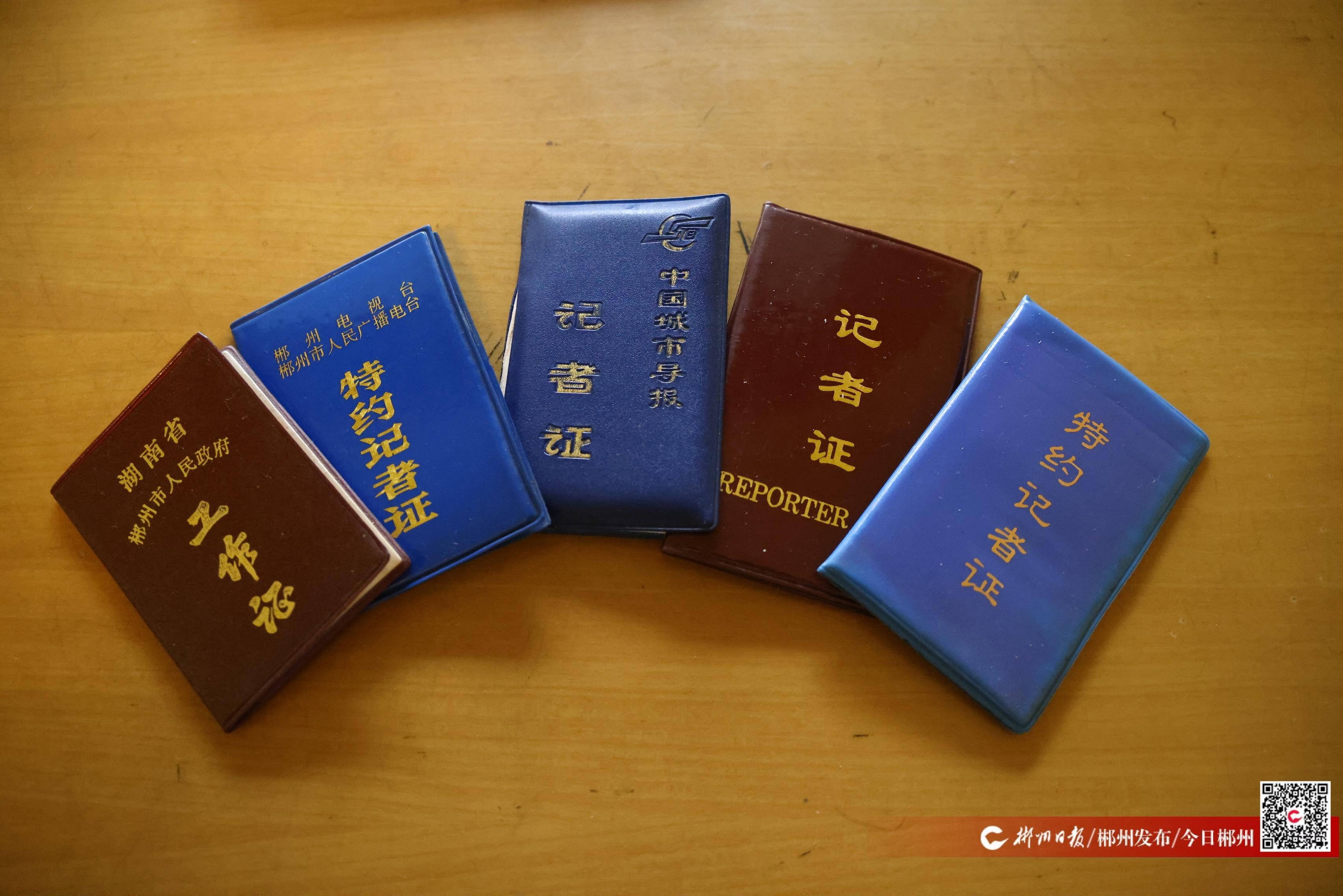

1965年,张聪蓉调到原县级郴州市委宣传部工作,一干就是16年。

“张老卡对给报刊写稿怀有极大的热情,自加入机关宣传部以来,数十年如一日,他坚持每年在各种报刊上发表稿件数十篇,有时甚至超过百篇。《人民日报》、新华社、《经济日报》等这些全国档次最高的新闻媒体都发过他不少稿子。”郴州日报社原总编辑、高级记者郭垂辉回忆。

写新闻是张老卡的业余爱好,这个爱好是图名图利吗?与之相交半生的新闻战线老同志都给出了否定的答案。

“前十几年时间写稿既不署名字也不发稿费,哪有什么名利。要是为利写稿,那真是可怜巴巴。老卡写稿完全是一种爱好,一种追求,一种责任。”郭垂辉说。

“对于这么一位‘新闻老兵’,我最钦佩的就是他的人品和人格。”湖南日报郴州分社原社长谭涛峰说。

张老卡酷爱着新闻事业,数十载春秋里,无论是哪家媒体的呼唤,只要编辑部一个电话响起,请求他提供一篇应急稿件或是落实某项事务,他总是毫不犹豫地挺身而出,迅速响应。

郴州日报社原副总编辑戴成辉仍记得,自己33岁那年,跟着张老卡一个星期跑了小半个北湖区的乡镇采访。

“对于我来说那是一堂流动的生动的新闻课,一路上他都在教我新闻采访、提炼主题、筛选素材的方法。”戴成辉说。

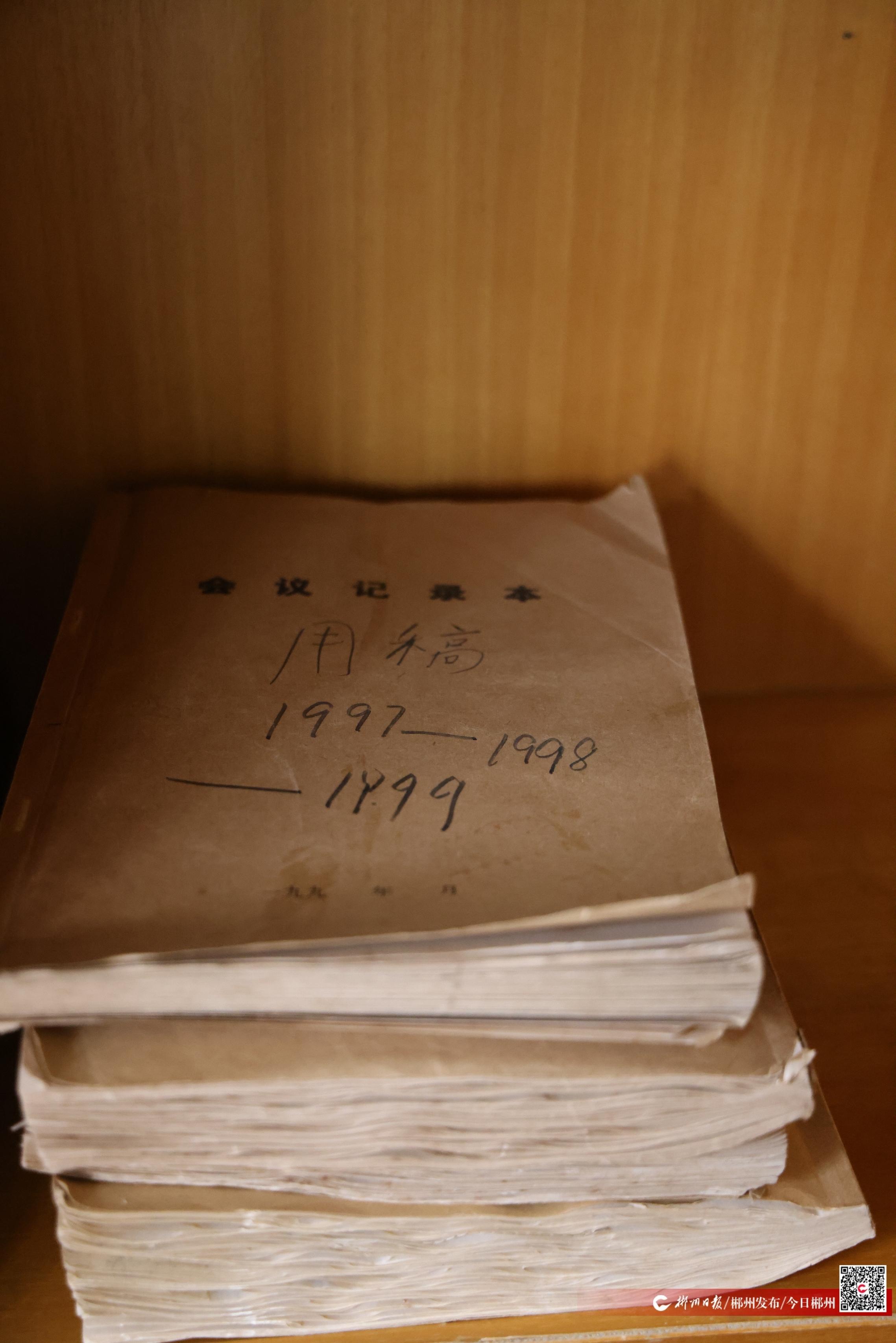

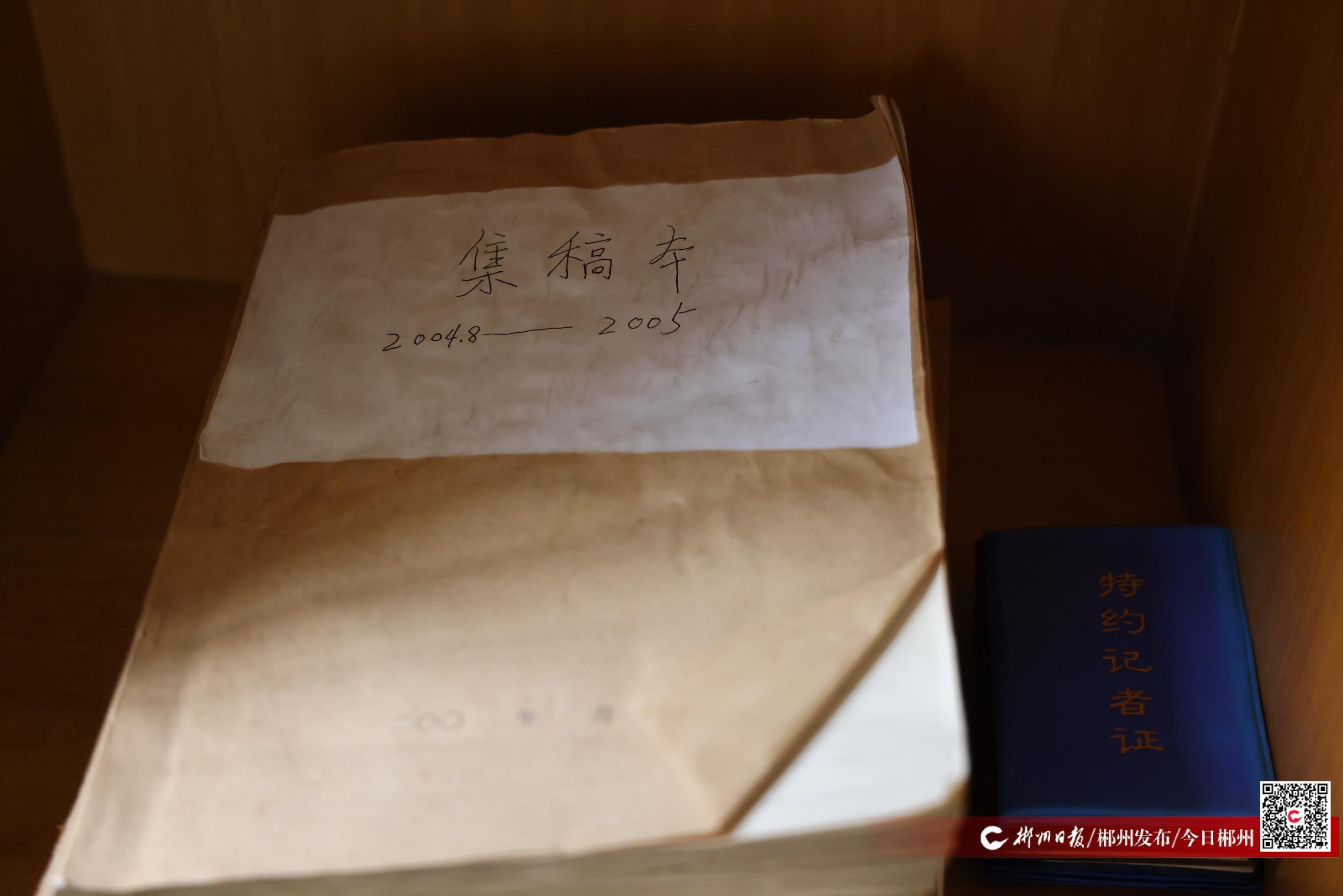

即便已经退休,张老卡依旧笔耕不辍,频繁地向新闻媒体投稿。他坚守着手写稿件的传统,亲自前往机关打印室寻找打字员进行打印,稿件校对无误后,便搭乘29路公交车,将稿件送至郴州日报社。

2005年到打印室工作的小张和张老卡很熟悉,2014年开始,小张经常用自己的邮箱帮张老卡将稿子传到报社邮箱。

“从2014年到现在,他又发表了700多篇稿件,我都帮他规整好了,他的新书已经在排版了。”小张看着自己整理的稿件目录,眼泪夺眶而出。

如今,暮春的郴州风掠过树叶沙沙作响,仿佛还能听到钢笔划过稿纸的声音。

公交缓缓驶过苏仙桥,靠窗座位上,似乎还坐着那个斜挎帆布包的老者,怀里紧捂着刚出炉的稿件。江风掀起他稀疏的白发,露出眼角深深的笑纹——那是用生命写完最后一封情书的人,留给城市的温柔印记。

(编辑:张倩佳 二审:黄慧 三审:周喜林)

查看上一篇

查看上一篇 查看下一篇

查看下一篇